Después de algunas aventuras en la odisea que llamaron la Navigatio Sancti Brendani abbatis, el intrépido monje irlandés san Brandán y sus compañeros llegaron a una isla maravillosa.

CAPÍTULO 12

Entonces el santo padre y los suyos se vieron arrastrados de aquí para allá por las aguas del océano durante tres meses. No veían nada más que el cielo y el mar. Comían solo cada dos o tres días.

Un día, apareció cerca de ellos una isla. Se acercaron a su costa, pero el viento los arrastró a un lado. Así, navegaron dando vueltas a la isla durante cuarenta días, sin encontrar un puerto. Los monjes que iban en el barco empezaron a pedirle llorando al Señor que los ayudase, porque estaban exhaustos y empezaban a flaquearles las fuerzas.

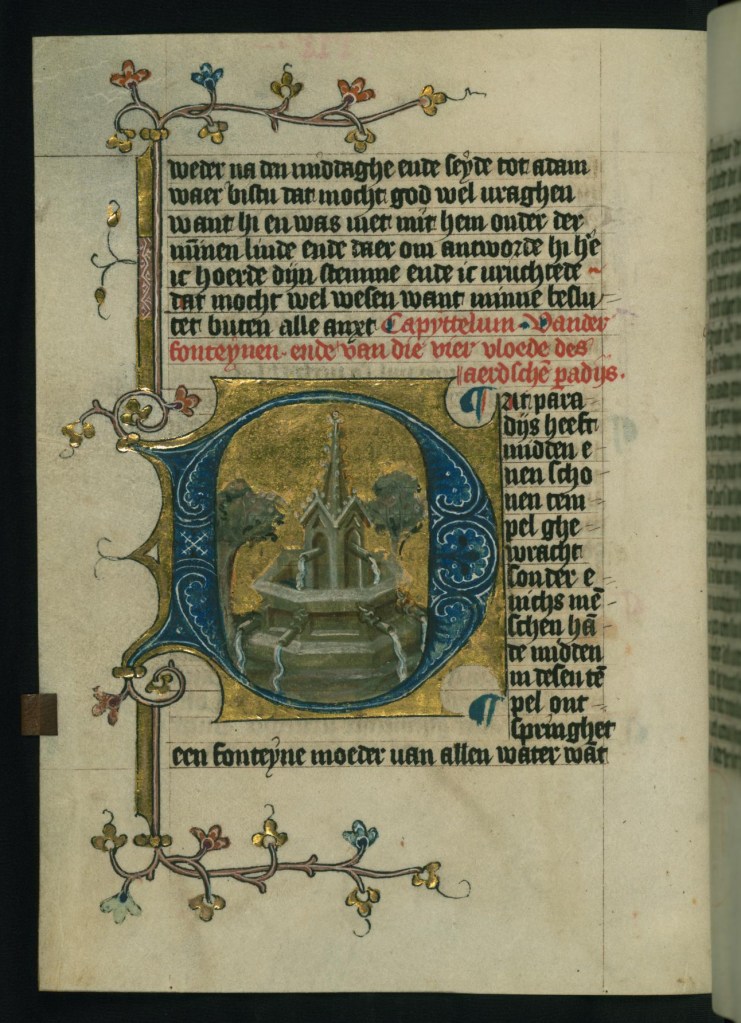

Después de pasar tres días en ayuno y oración, apareció ante ellos un puerto estrecho, en el que solo cabía un barco, y también aparecieron dos fuentes, una de agua turbia y la otra de agua clara. Los hermanos se apresuraron a coger agua en vasijas.

Un hombre de Dios, al verlos, les dijo:

―Hijos míos, no vayáis a hacer una cosa prohibida sin el permiso de los ancianos que viven en esta isla. El agua que queréis beber furtivamente ellos os la darán de buena gana.

Entonces, desembarcaron y, cuando estaban decidiendo a dónde dirigirse, apareció un anciano muy serio que tenía el cabello del color de la nieve y el rostro resplandeciente; se postró tres veces en la tierra y a continuación besó al hombre de Dios.

San Brandán y sus compañeros lo levantaron del suelo. Después de besarse, el anciano cogió de la mano al santo padre y caminó con él la distancia de casi un estadio hasta un monasterio.

San Brandán se detuvo con sus hermanos ante la puerta del monasterio y le dijo al anciano:

― ¿De quién es este monasterio?¿Quién está al mando? ¿De dónde son los que viven en él?

El santo padre le hizo varias preguntas al anciano, pero no obtuvo ninguna respuesta de él, que tan solo le indicaba suavemente con la mano que guardase silencio. Se dio cuenta de inmediato de la norma de aquel lugar y advirtió a sus hermanos diciéndoles:

―Absteneos de hablar para no contaminar a estos hermanos con nuestra charla.

Después de esta prohibición, les salieron al encuentro once hermanos que llevaban relicarios, cruces e himnos, y recitaban este capítulo:

―Salid, santos de Dios, de vuestras moradas e id al encuentro de la verdad. Santificad este lugar, bendecid al pueblo y dignaos a custodiarnos a nosotros, vuestros siervos, en paz.

Una vez recitado el versículo, el abad del monasterio besó a san Brandán y a sus compañeros uno a uno; de igual manera también los monjes besaron a la comunidad del hombre santo.

Después de intercambiarse el beso de la paz, los guiaron al monasterio en oración, como es costumbre en las tierras de Occidente.

A continuación, el abad del monasterio y los monjes les lavaron los pies a sus huéspedes y cantaron la antífona «Un nuevo mandamiento os doy». Cuando terminaron, los condujo en absoluto silencio al refectorio.

Tocaron la campanilla, se lavaron las manos y el abad ordenó a todos sentarse. Al segundo toque de la campanilla, uno de los hermanos del monasterio se levantó y sirvió en la mesa unos panes maravillosamente blancos y unas raíces de increíble sabor. Los monjes se sentaron intercalados con los huéspedes. Se sirvió un pan entero para cada dos hermanos. Con otro toque de campanilla, el mismo monje que servía la mesa repartió la bebida a los hermanos.

El abad animó a los monjes con estas palabras:

―De aquella fuente de la que hoy queríais beber furtivamente, hacedlo ahora como un acto de hospitalidad, con alegría y temor de Dios. En la otra fuente que visteis, que tenía el agua turbia, es donde se lavan todos los días los pies los hermanos, porque siempre está caliente. Los panes que veis, no sabemos dónde se hacen o quién los trae a nuestra despensa. Lo que sí sabemos es que Dios, en su inmensa caridad, nos los proporciona mediante alguna de sus criaturas. Aquí somos veinticuatro hermanos; todos los días tenemos doce panes en la comida, uno para cada dos. En las fiestas y en los domingos Dios nos da un pan entero a cada uno, para que podamos cenar con las sobras; solo porque habéis venido tenemos ración doble. Así nos alimenta Cristo desde los tiempos de san Patricio y san Albeo, nuestro padre, hace ya ochenta años. Con todo, la vejez y la debilidad han afectado poquísimo a nuestros miembros; en esta isla no necesitamos nada para comer que se prepare al fuego; no nos castigan nunca ni el frío ni el calor. Pero cuando llega el momento de las misas y de las vigilias, en la iglesia prendemos unas lámparas que trajimos de nuestra tierra por designio divino, que han estado encendidas hasta la fecha y ninguna ha menguado en su luz.

Después de que bebieron, el abad tocó la campanilla tres veces, conforme a la costumbre, y los monjes se levantaron de la mesa al unísono en absoluto silencio y con solemnidad, y se encaminaron a la iglesia delante de los santos padres: san Brandán y el abad del monasterio. Entraron en la iglesia, y he aquí que doce monjes les salieron al encuentro y se arrodillaron rápidamente ante ellos. Cuando san Brandán los vio, dijo:

―Abad, ¿por qué estos monjes no han comido al mismo tiempo que nosotros?

El abad contestó:

―Por vosotros, porque no cabíamos todos en la mesa. Comerán ahora y no les faltará de nada. Nosotros, entremos en la iglesia y cantemos las vísperas, para que nuestros hermanos, que van a comer ahora, puedan cantar a tiempo las vísperas después de nosotros.

Cuando remataron el oficio de vísperas, san Brandán empezó a fijarse en cómo estaba construida la iglesia. Era cuadrada, tan larga como ancha, y tenía siete lámparas, tres delante del altar, que estaba en el centro, y dos delante de los otros dos altares. Los altares eran de cristal cortado a escuadra, los vasos también eran de cristal, lo mismo que las patenas, los cálices, las vinajeras y el resto de recipientes para el culto divino; también había veinticuatro asientos en círculo; el abad se sentaba entre los dos coros. Un grupo empezaba en él y también terminaba en él; lo mismo ocurría con el otro grupo. Ninguna de las dos partes se atrevía a entonar un versículo antes que el abad, y en el monasterio no se oía ninguna voz ni ningún ruido. Si algún monje necesitaba algo, iba donde el abad, se arrodillaba ante él y le pedía dentro de su corazón lo que necesitaba. Al momento, el santo padre cogía una tablilla y un punzón, escribía lo que Dios le revelaba y se la entregaba al hermano que le pedía consejo.

Mientras san Brandán meditaba sobre todo esto, el abad le dijo:

―Padre, es hora de regresar al refectorio para hacer las cosas con luz.

Procedieron de la misma manera que en la comida. Una vez que terminaron todo según el orden del día, todos se dirigieron a toda velocidad a completas.

Entonces, cuando el abad pronunció el versículo: «Dios, ven en mi ayuda» y todos honraron a la Trinidad, empezaron a cantar este versículo:

― Injustamente hemos obrado, iniquidad hemos cometido. Tú, que eres un padre piadoso, perdónanos, Señor. En paz me acostaré, y asimismo dormiré; porque solo tú, Señor, me harás estar confiado.

Después, cantaron el oficio que correspondía a esa hora. Cuando completaron el orden de los salmos, todos los hermanos salieron cada uno para su celda, llevándose a los huéspedes consigo.

El abad se quedó con san Brandán en la iglesia, esperando a que se hiciera de día. Cuando san Brandán le preguntó al santo padre por el silencio de los monjes, por cómo se comunicaban y cómo podían soportarlo, el abad respondió con inmensa reverencia y humildad:

― Padre, ante mi Cristo lo declaro: hace ochenta años llegamos a esta isla. No oímos ninguna voz humana, excepto cuando cantamos alabanzas a Dios. Entre nosotros no usamos la voz, sino únicamente señales de los dedos o de los ojos, y solo los más ancianos. Desde que llegamos a este lugar, ninguno de nosotros ha sufrido enfermedades del cuerpo o del espíritu, las que afligen al común de los mortales.

San Brandán dijo:

―¿Podemos quedarnos aquí o no es posible?

El abad dijo:

―No podéis, porque esa no es la voluntad de Dios. ¿Por qué me preguntas a mí, padre? ¿No te reveló Dios lo que tenías que hacer antes de que vinieses aquí, con nosotros? Tienes que regresar a tu tierra con catorce de tus hermanos. Allí ha preparado Dios vuestra sepultura. Pero de los dos que quedan, uno peregrinará a la que llaman «Isla de los anacoretas», mientras que el otro será condenado a una muerte vil en los infiernos.

Mientras hablaban entre ellos de estas cuestiones, he aquí que, a la vista de todos, una flecha de fuego entró por la ventana y encendió todas las lámparas que estaban delante de los altares. A continuación, la flecha dio la vuelta y salió para afuera. Sin embargo, una luz brillantísima se quedó en las lámparas.

Entonces, san Brandán preguntó quién apagaba las lámparas por la mañana. El santo padre le dijo:

―Ven y contempla el misterio. Aquí estás viendo velas encendidas en unos recipientes; sin embargo, ninguna de ellas se consume ni mengua de tamaño, y por la mañana no quedan pavesas, porque es luz espiritual.

San Brandán dijo:

― ¿Como puede una luz espiritual arder físicamente en una criatura física?

El anciano respondió:

―¿No has leído lo de la zarza ardiente en el monte Sinaí? La zarza fue inmune al fuego.

Velaron toda la noche hasta por la mañana. Entonces, san Brandán pidió permiso para continuar su viaje. El anciano le dijo:

―No, padre. Tú debes celebrar con nosotros la Navidad del Señor hasta ocho días después de la Epifanía.

Así que, el santo padre y sus compañeros se quedaron ese tiempo con los veinticuatro padres en la isla de la comunidad de san Albeo.

FELIZ NAVIDAD

TRADUCCIÓN DEL LATÍN: Maite Jiménez (diciembre 2025)